一般に、SAR(逐次比較)型A/Dコンバータで高精度の計測を行うためには、アナログ入力にドライバが必要ですが、低いスループットで、低い分解能の場合にはドライバが不要な場合もあります。SAR型A/Dコンバータのサンプリング動作とアナログ入力構造を検討して、ドライバの必要性について考えてみます。

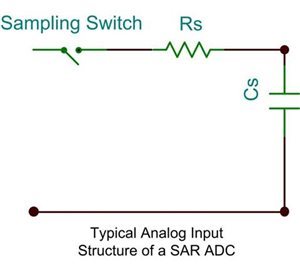

SAR型A/Dコンバータのアナログ入力回路はサンプリング・スイッチ、抵抗Rsとサンプリング・コンデンサCsで構成されます。図1に、SAR型A/Dコンバータのアナログ入力回路を示します。

図1

サンプリング・スイッチは、入力信号を取り入れるためにアクイジションタイムtACQ の期間にオン(導通)となり、変換動作中にはオフ(切断)になります。サンプリング動作中には、アナログ入力信号源からサンプリング・コンデンサへ電荷が移動し、サンプリング・コンデンサが入力信号の電位まで充電されます。Nビット分解能のA/Dコンバータでは、サンプリング…